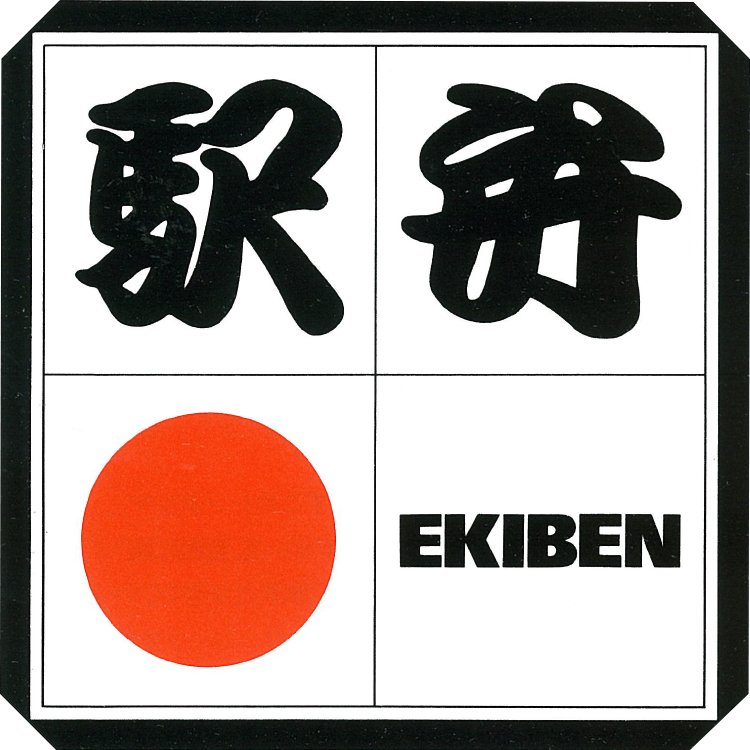

駅弁=駅売弁当の略語。駅弁の発祥については諸説ありますが、最も有名なのは明治18(1885)年「宇都宮駅」発祥説。白木屋旅館が作った、梅干し入りおにぎりを竹の皮で包んだもので一折5銭。当時うな丼が10銭だったといわれ、お手頃とは言えない価格だったよう。

現在のスタンダードである「幕の内弁当」が登場したのは、明治22(1889)年と言われています。神戸・姫路間に鉄道が敷かれた翌年、姫路駅のまねき食品が販売を開始した折詰め弁当です。経木の折箱に入って、鯛、かまぼこ、伊達巻、きんとんなどが詰まった贅沢なもの。やがて、様々な駅弁が世に出るようになると、お客様に飽きられないようにと、「鯛めし」や「鯵の押寿し」などその地域を代表する食材を押し出した駅弁が登場したのだそうです。とはいえ、経木の折箱こそあまり見かけなくなりましたが、いまでも駅弁の主流は幕の内弁当です。

- 模型で復刻された「白木屋の駅弁」

一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会 所蔵

- まねき食品が復刻した、明治22(1889)年発売「元祖」幕の内弁当。米1升が6銭であった当時に販売価格が12銭の高級弁当

ここで、おや?と思ったあなたは、かなりの駅弁大会通!そう、駅弁大会でしのぎを削るのは、幕の内風の「普通弁当」よりも、牛飯、あなごめしなど、折の中は一つの食材でぎっしりの「特殊弁当」と呼ばれるタイプが多数派。というのも、およそ300種類が集まる駅弁大会で各駅弁が郷土色を前面に押し出そうとした結果なのです。

駅弁大会が百貨店で始まったのは昭和28(1953)年の大阪髙島屋と言われています。日本一の歴史を誇るのが九州の鶴屋百貨店で、スタートは昭和40(1965)年。遅れること1年、昭和41(1966)年に第1回をスタートさせたのが京王百貨店です。創業当時、髙島屋と業務交流があったのがきっかけと言われています。

京王百貨店新宿店 第1回開催時の広告

- 駅ホームでの立売りの様子

一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会 所蔵

- 駅ホームでの立売りのようす

一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会 所蔵

豆知識「3大駅弁大会」

全国各地の百貨店で行われる駅弁大会。なかでも、熊本の鶴屋百貨店、大阪・梅田の阪神百貨店、東京・新宿の京王百貨店は規模や歴史などから3大大会と呼ばれます。こぼれ話

実は、阪神百貨店と京王百貨店は平成12(2000)年ごろに立地特性や顧客層の類似点等から業務交流があり、京王からは駅弁大会を、阪神百貨店からは阪神タイガースショップを紹介。駅弁大会会場となる7階にあるタイガースショップも、実は駅弁と深いつながりがあるのです。

*ローカル線など旧国鉄に属さない路線など

日本鉄道構内営業中央会の前身は、終戦後まもないころ、食糧統制に関係の深い供食業者を中心に発足。現在でも、省庁・JRからの要請に応じ非常時における供食業務を担っています。東日本大震災時には、自身も被災しながら炊き出しを行う会員(調製元)の姿がありました。会員(調製元)の多くが創業100年以上にわたって、地方の食文化の担い手として営業しています。

豆知識「4月10日は駅弁の日!」

日本鉄道構内営業中央会では4月10日を「駅弁の日」に制定しています。これは、JRの発足が4月であること、そして弁当の「弁」の字が4と十の組み合わせに似ているうえに、「当=とう」ということで、平成5(1993)年に決定されました。